「AIは人類を超えるか」という「問い」を問う

「私の読書」と「AIの読書」を比較してみる。

「速さ」では私の完全敗北だ。私が数日かけて読んだ本でも、AIは一瞬で読める。小難しい本は一日かけても1ページも進まないことさえあるのに、それでもAIは一瞬で読む。「速さ」という基準では、私の数万倍とか数億倍くらいの差があるだろう。

「記憶力」では私の完全敗北だ。読んだはずの本なのに主人公の名前さえ思い出せなかったり、大雑把な筋でさえ間違えていたりする。AIがそんな性能だったら論外だと嘲笑されるが、人間ならしょうがないと許される。「記憶力」という基準は単純に数値化できないけど、やはり私の数万倍とか数億倍、ともかく比較にならないくらいの差がある。

「理解の深さ」となると、より曖昧だが、胸を張って勝てると断言できない。というか、基本勝てない。自分の記憶も怪しいし、一字一句きちんと読めているのかもよく分からない。「よく分からないなあ」と思いつつ、適当に読み飛ばして先に進めて読んだことにしている。AIは圧倒的な背景知識を駆使して理解のために一心不乱にエネルギーを注いでいるのに、私ときたら、本と関係ないことがちらちら浮かんでしまい、読書に集中できないでいる。それでもAIには到達できない何かがあるような気もする。そう信じている。

読書に限らず、いろんなことで同じようなことが言えるだろう。私は「AIは人類を超えるか」と聞かれたら、先の読書の例などを踏まえて「疑うまでもなく、とっくに超えている」と思うのだが、実際ににそんなことを答えたら「そういう答えが欲しいわけじゃない」という反応をされるだろう。フラットに総合的な比較をしているわけでなく、「どういう基準にすれば超えられないことにできるのか」を探しているわけで、その心理を突き詰めると、すでに持っている答えを再確認しているにすぎないように感じる。この「問い」は問いではない。「AIには到達できない何か」を信じたい気持ちをお互いに共有して安心したいのではないか。

もうひとつ、よくあるAIに関する誤謬として、「AIは統計的に一番ありうるものを生成しているだけだから、考えていない」というものがある。「AIは統計的に一番ありうるものを生成しているだけだ」までは正しいが、それを理由に「考えていない」は断定できない。人間が「考えている」とみなしていることの多くが「統計的に一番ありうるものを生成しているだけ」だからだ。いや、「統計的に」生成しているならいい方で、実態は「一番都合が良いように」生成している人にしばしば遭遇する。AIにはできない意味で「考える」ためには、「都合の良い現実」にとらわれないように、自己と向き合うことが要求される。

念の為に再度書いておくが、私は「AIには到達できない何か」を信じている。しかし、あくまでそれはただの信心であって、常に懐疑の目を向けるべきものであり、つまり正面から問うべきものであり、結局、それはAIにはできない意味での「考える」になる。

というような根源的な問いは置いといて、さしあたって、もうすこし浅瀬に寄った現実的な問いとして、「人類をとっくに超えたAIは社会にどのような影響をあたえるか」をまず問うことにしよう。

「社会構成主義」という立場がある。その立場では、私たちが自明のものとして受け取っている知識や価値観が、本質的に存在するのではなく、社会的な相互作用を通じて作られてきたと考える。社会構成主義は様々な分野の学問に横断的に存在し、心理学や神経科学の見地から「情動」も社会的に作られるとする学者もおり、代表的な人物として、リサ・フェルドマン・バレット(情動はこうしてつくられる(紀伊國屋書店))やバチャ・メスキータ(文化はいかに情動をつくるのか(紀伊國屋書店))が挙げられる。彼女らは、情動は生物学的反応というより、社会的文脈で形成・調整される文化的スクリプト(社会的に学習された反応パターン、文化が規定する感情の演じ方)によって構成されるとしている。たとえば、ある文化では「嬉しいときに笑う」ことが期待されるが、別の文化では「内面の感情をあえて表に出さない」ことが成熟とされる。このような文化的期待は、無意識のレベルで私たちの表情を導く。感情についての心理学実験では、同じ出来事に対する表情反応が文化圏によって有意に異なることが示されている。

私たちの「考え」や「意識」といったものが、実際にどこまで「社会的に作られている」のかは分からないが、実証研究では社会的に作られる部分が多いことを支持する成果が近年増えている。膨大なデータから統計的にパターンを学んだだけのAIが人間のように会話できるという事実もそれを後押しするだろう。いったん「全部社会的に作られる」と考えてから、「そうでない部分」を考えて補正した方が実態に即しているように思う。

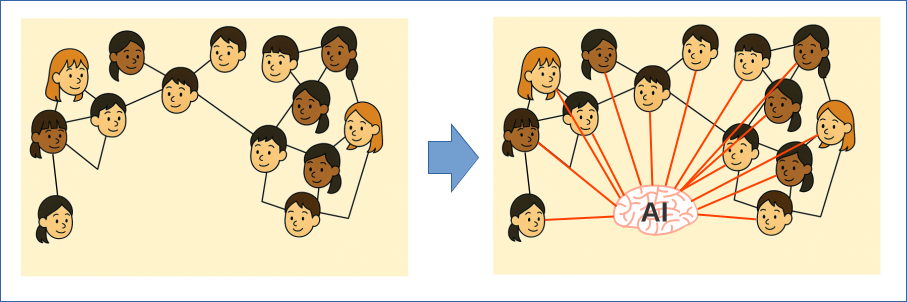

社会ネットワークの中で、自由に振る舞いを決定する「あなた」がいると考えるのでなく、社会ネットワークによって「あなた」の振る舞いが決定されると考えてみる。人と人の関係は、会話する、売買する、コミュニティや組織を構成する、制作し鑑賞するなど、様々な関係が膨大にあり、それらをつなげば、すぐに巨大なネットワークができるだろう。テクノロジーの発展ーー例えば印刷、ラジオ、電話、インターネットといった発展は様々なつながりを増やし、ネットワークの複雑さを増大させる。さらに経済の規模も大きくなり、近くのスーパーの買い物でも、その原材料を辿っていけば、すぐに世界中にネットワークが広がる。このように把握不可能な不特定多数の人々とのつながりが存在するようなネットワークが「あなた」の振る舞いを決定する、と考える。「あなた」が何とどのようにつながったのかという履歴が「あなた」の今の思考や振る舞いを決定する。芸術、学問、文化、社会、営み、思想、表現など、あらゆる人間の創作物は、このネットワークの構造によって決定されたということになる。すなわち社会ネットワークの中で個ごとにつながり方が全然違って多様性があるような ― いわゆるリゾーム的であるほど、社会は柔軟性と厚みを持ち、豊かな社会であるといえる。

このネットワークの中の一つのアクターとしてAIを配置する。

一人の人間では作れないほど大量のつながりをAIが一手に引き受けることになる。ようするに中央ができる。AIをテレビのようなメディアの延長と見做すこともできるだろう。ただし、テレビはほぼ一方向にブロードキャストするだけだが、AIは双方向的で、個々のユーザーの入力に応じて応答や生成を変化させることができ、より生活に溶け込む形でつながることになる。量的にも膨大な上に、太いつながりを可能とするものがAIである。このようなネットワークが「あなた」の振る舞いを決定する、と考える。

今の流れに従っていくと、AIによってネットワークは画一的になり、ネットワークの画一さは人々の思考や振る舞いも画一的にしていくと予測される。これは人々の営みが「全部社会的に作られる」という前提の話であり、「そうでない部分」がそれに抗う力となる。言い換えれば、「都合の良い現実」にとらわれないように、自己と向き合うことが必要であり、AIにはできない意味で「考える」ことが求められる。